COLUMN

コラムCOLUMN

コラム公開日:2025.04.24

AI技術を活用した窓口業務の効果や最新事例を詳しくご紹介します。人手不足やサービス品質の維持などの課題解決に対して、AIがどのように寄与するのか説明した上で、未来の窓口業務を展望します。

窓口業務においては、人手不足やサービス品質の維持、コストダウン、多言語対応などの課題に直面しています。そんな状況の中、AIの活用が期待されています。今回は、AI活用で窓口業務が大変身する理由や、活用事例、未来展望について解説します。興味を持っている方、窓口業務の効率化を図りたい方は必見です。

【 目次 】

窓口業務は企業や自治体と住民や顧客をつなぐ大切な接点ですが、その運用では多くの課題が顕在化してきています。とくに業務効率の向上やコスト削減が求められており、新たな解決策が模索されている状況です。他にもさまざまな課題があり、それらを解決する方法として、AIを始めとするデジタル技術の活用が進みつつあります。

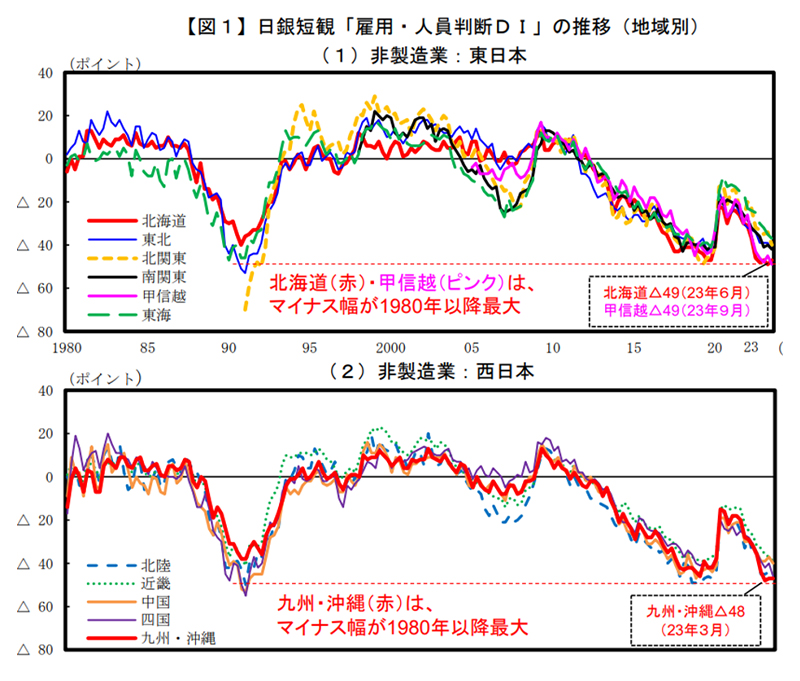

窓口業務における代表的な課題が人手不足です。内閣府が発表した「地域の経済2023」によると、近年就労者数が増えているにも関わらず、一部地域では労働力不足となっています。とくに「北海道」「甲信越」「九州・沖縄」では1980年以降最大の人手不足に陥っています。

女性や高齢者の社会進出に伴って労働力は増えている一方、経済の回復などにより労働力需要が高まり、労働力の確保が追い付かない地域もあることが問題になっています。AIには、人手不足を補う役割が期待されているのです。

内閣府政策統括官(経済財政分析担当)「地域の経済2023」2023年12月

窓口業務のもう一つの課題は、サービス品質の維持です。顧客や住民が企業、自治体に対して持つニーズや要望が多様化し、対応が複雑化している現状では、従来の対応方法だけでは効率的な業務運営が難しくなっているのです。

また、高齢化や多様な背景を持つ顧客が増加する中で、適切で公平なサポートを提供することが求められており、窓口業務のサービス品質に対する要求度合いが高まっているといえるでしょう。AIには、サービス品質の維持や向上の効果も期待されています。

窓口業務においては、コストダウンも重要な課題となっています。

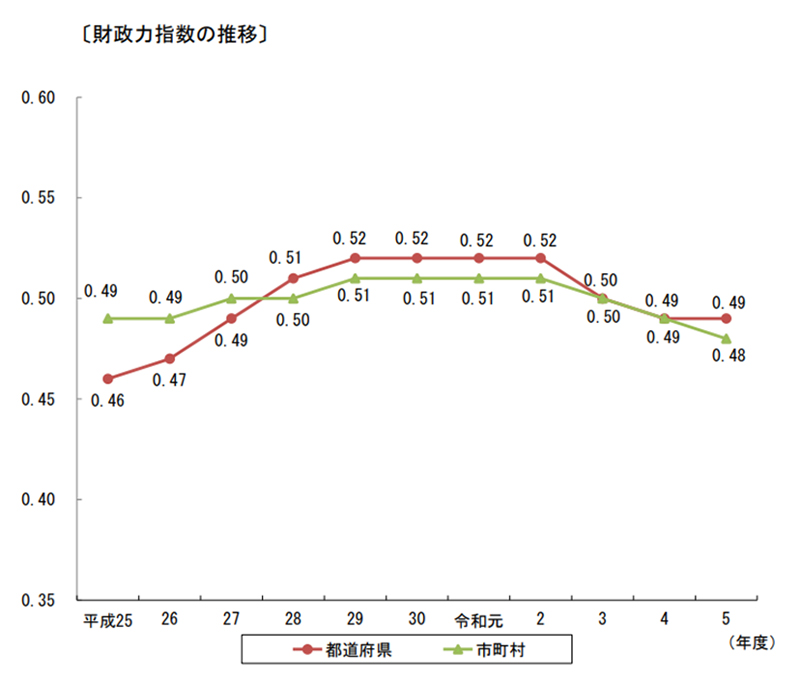

たとえば地方自治体における財政の健全性を示す指標として「財政力指数」というものがあります。1.0を下回るほど健全性が低下します。令和5年度における全国の市町村の平均値は0.48で、令和2年度の平均値0.51から悪化し続けています。自治体にとって、公共サービスの品質の維持は大切ですが、同時にコストダウンも死活問題になっているのです。

企業においても、窓口業務のコストダウンは必要不可欠です。近年は問い合わせを電話からメール・問い合わせフォームなどに切り替えて、コールセンターにかかる人件費の圧縮を図る企業も増えました。しかし、問い合わせに対する返答にタイムラグがあったり、顧客の課題解決に必ずしもつながらなかったるするケースもあるなど、サービス品質に課題を感じている企業も多いといわれています。

(注)数値は単純平均であり、特別区、一部事務組合及び広域連合を含まない。

問い合わせなどの窓口において多言語対応が不可欠な理由は、国際化が進む現代社会において、さまざまな言語を話す人々にサービスを提供する必要があるからです。たとえば、観光客が来る地域の自治体や、多国籍企業のサポート窓口が挙げられます。

法務省出入国管理庁が令和5年に公開した「国籍・地域別 在留外国人数の推移」によると、国内に在留している外国人の数は、令和5年6月末時点で約322万人です。5年前の平成30年度末では約273万人だったことと比べると、急速に増えていることがわかります。

日本語以外の言語を話す人の増加に伴い、多言語対応を求められるケースが増えています。多言語対応を実現することで、異なる言語を話す利用者も円滑にサービスを受けられるようになり、利便性の向上やビジネス機会の獲得が期待されています。

AIを活用して窓口業務を改革することで、業務効率が向上し、職員の負担軽減が期待できます。AIが質問に自動で回答することで、電話対応や窓口での待ち時間が短縮されるだけでなく、音声認識技術を利用した多言語対応も可能となり、幅広い顧客層に高品質なサービスを提供できるようになるでしょう。

AIの導入により、窓口業務にかかる人件費を削減できます。これまで窓口業務に忙殺されていた職員を他の成長分野の事業に振り分けたり、削減した人件費を他の事業投資に充てたりできるようになります。

窓口業務へのAI導入は、経営効率や企業の成長を後押しする役割が期待されています。また、AIが担当する業務量の増加により、人手不足の問題にも対処できるようになります。とくに地方自治体や、中小企業、地方の企業など、職員の確保に苦労してきた事業者にとって、AIの活用が一つの解決策となりえます。

AIを活用することで、窓口での待ち時間が大幅に短縮されます。

たとえば電話やメールで問い合わせが来た時、これまでは対応する職員が電話を受けられる状態でなければできませんでした。しかしAIが窓口業務を担う場合、質問に対する回答が迅速に行われるため、利用者のストレスも軽減されます。窓口の混雑が解消されることで、職員の業務負荷も低下し、より質の高いサービス提供が可能となります。

自治体の場合、これまでは住民が役場に行ったり電話で聞いたりしなければ、疑問解決ができませんでした。しかしAIが窓口業務を担う場合、チャットボットや電話で迅速に対応してくれるため、わざわざ訪問する必要がなくなります。

AIを利用した多言語対応システムは、さまざまな言語を話す利用者にも対応できるため、サービスの利便性が目に見えて向上します。これにより、外国人労働者や観光客といった利用者にもわかりやすいサポートが提供され、地域の国際化にも寄与するでしょう。また、企業のグローバル展開を支える一因ともなり、収益拡大につながる可能性があります。

AIを活用することで膨大なデータを短時間で処理でき、従来の手作業による引継ぎ作業の手間が大幅に削減されます。たとえば、業務システムにAIを導入することで、AIが社内ルールや顧客向けの対応フローを学習し、担当社員が退職や異動をした際の業務引継ぎの負担を軽減できるようになります。

引継ぎが不要になる、または労力が減り、さらには属人化を排除できます。これにより、業務効率が向上し、社内の連携もスムーズになります。属人化の排除ができれば、企業の業務運用が安定し、個人の技量や経験に依存しないスタンダードなサービス品質が実現できるようになるでしょう。

AIは学習を重ねることで品質が向上します。AIがこれまでの対応履歴のデータを分析することにより、過去の事例や資料、サイト内容などから、窓口業務の適切な方法を学習していきます。たとえば、問い合わせをした人の話した内容、職員が提案した解決策、それが課題解決につながったかどうか、などをさまざまな視点から分析し、最も効果的な対応を提案します。

学習を重ねて対応品質が高くなったAIがあることで、熟練の職員が退職・異動したとしても品質を維持・向上できるようになります。また職員を長い時間かけて教育する必要もなくなります。

窓口業務でAIが活用される例として、問い合わせ対応におけるチャットボットや音声アシスタントが挙げられます。これらの技術は、効率の向上や顧客満足度の向上に寄与しています。これらの機能の活用例をご紹介します。

自治体や企業でAIを活用した問い合わせ対応が増えています。これは、窓口業務での効率化や負担の軽減が目的です。具体例として、AIチャットボットの導入により、最初の問い合わせ対応を自動化することができます。

また、AIはデータベースにアクセスして質問に回答し、場合によっては複数の選択肢や追加質問を提示して入力情報を絞り込めます。これにより、迅速に適切な情報提供が可能となり、自治体や企業の窓口業務の効率化が図られます。さらに、電話や音声対応もサポートし、住民や顧客にとって利便性の向上が期待できます。

社内からの問い合わせ対応には膨大な労力がかかっており、管理部門を悩ませる課題となっています。とくに近年は、DXによる新しいシステム導入、新しい法制度の施行、社内ルールの改定が相次ぎ、問い合わせ対応の負荷は大きくなる一方です。

総務部門や情報システム部門が担ってきた社内からの問い合わせをAIが担うことで、負荷軽減を実現します。AIが社内規定やマニュアル、ガイドラインなどにアクセスして、質問に回答していきます。

これにより、従業員が本来やるべき自分の業務に集中できるようになり、全体の業務効率が向上します。また、AIが事前にFAQを学習し、回答に不足している場合も迅速に対応が可能となります。結果として、社内からの問い合わせ対応においてもAIの活用が効果的であり、業務の効率化や労働負担の軽減が実現できます。

研修やセミナーでの質疑応答は、参加者の理解を深めるだけでなく、講師にとっても重要なフィードバックの機会となります。しかし、時間の制約や緊張感から、受講者は質問が思い浮かばないこともあります。このような状況で、AIを活用した質問生成システムが有用です。AI技術を利用することで、データをもとに関連する質問を自動的に生成します。これにより、質問がある参加者は自分の疑問を解決できるだけでなく、質問がない参加者も他の視点から学びを深められます。

逆に研修やセミナーの時間が足りず、質問を受け付けきれない場合もあります。そのような時は研修・セミナー終了後も質問に回答するAI窓口を案内して、受講者が後からでも質問し、講義内容に対する理解を深められる仕組みを設けることもできます。

今後、研修・セミナーにおける質疑応答には、AI技術の活用がいっそう進み、より効果的な学習が実現されることでしょう。

観光案内所での外国人対応は、国際交流や観光業界において重要なポイントです。外国人旅行者を適切にサポートすることで、地域にも経済効果が期待されます。しかし、職員が多言語に対応することは難しく、とくに小規模な自治体では対応が困難です。ここでAI窓口が役立ちます。AIを活用した翻訳システムや音声対応サービスは、外国人旅行者に対応する派遣職員やスタッフの負担を軽減します。

このようなAI対応サービスが導入されれば、観光案内所での外国人対応がより効率的になり、地域への貢献が期待できます。また、AI技術の進歩により、さらに柔軟で快適なサービスが提供されるでしょう。

窓口業務は、AIの進歩とともに更なる変化を遂げていくことでしょう。今まで以上に窓口での対応が効率化され、職員の負担が軽減されます。また質問への迅速な回答が可能となり、利用者の満足度が高まるでしょう。

窓口業務のデジタル化は、企業や自治体が解決すべき課題の発見や改善につながります。データ分析により、サービスの改善や効果的な支援が実現され、DX推進に貢献します。

エイジェックでは、2025年4月に対話型AIツール「そうだんAI-Te」をリリースします。直観的な操作で誰もが簡単に利用可能であり、質問者はAIによるストレスフリーで平等な対応を受けられます。

エイジェックは神奈川県海老名市と共同で、対話型AIの実証実験を実施しています。市の業務効率化と住民の利便性向上の効果を確かめるものです。こうした実証実験などの取り組みを通して、「そうだんAI-Te」の精度向上に取り組んでいます。ご興味がある方は、ぜひエイジェックへご連絡ください。

AI が行政窓口を変える!海老名市とエイジェックの実証実験がスタート

https://www.agekke.co.jp/16184/

海老名市:市長定例記者会見資料

市の窓口業務で「対話型生成 AI」を活用した実証実験を開始

~市民のサービスの革新と業務効率化を目指して~

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/611/shiryo1.pdf