COLUMN

コラムCOLUMN

コラム公開日:2025.04.24

AIの導入は地方自治体のサービス効果を向上させ、業務効率化や生産性の向上、人手不足への対応につながります。本記事では、最初に全国の自治体におけるAI導入状況を紹介し、導入事例や導入を遅らせる要因、導入時にやっておくべきことを紹介します。

地方自治体がAIを活用する時代が到来しています。最新の技術を導入することで、どのような効果をもたらすのでしょうか。本記事では、最初に全国の自治体におけるAI導入に関する全体像を紹介し、実際に使われているシーンや導入を遅らせる要因、導入時にやっておくべきことを紹介します。

【 目次 】

近年の生成AIの普及により、自治体においてもAIが活用されるようになってきています。実際にどれだけの自治体が導入し、具体的にどのようなAI技術を導入しているのでしょうか。ここでは全国の自治体における導入状況を説明します。

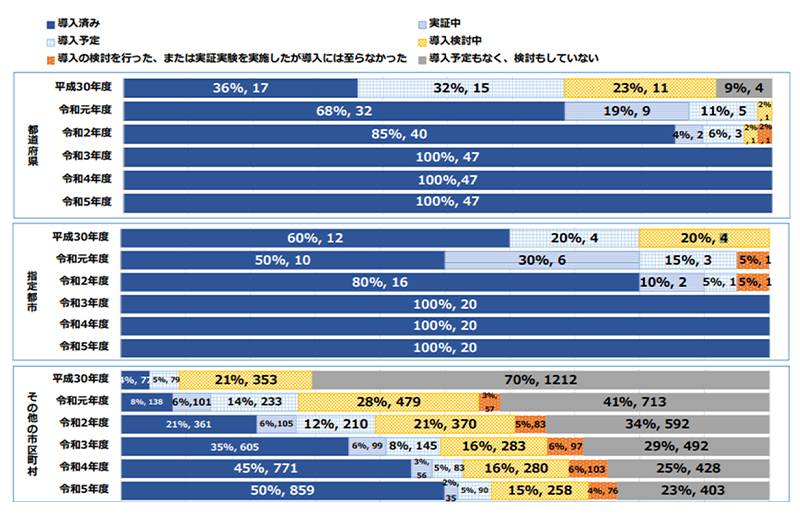

総務省が公表した「自治体におけるAI・RPA活用促進」によると、全国の市区町村(政令指定都市以外)におけるAI導入率は令和5年度で約50%となっています。令和3年度は35%、令和4年度は45%であり、年々導入率は高くなっています。3年間で急速にAI活用が広がっていることを示しており、今後も活用の幅が広がることが予想されます。なお、都道府県や政令指定都市ではAI導入率が100%となっており、地方自治体よりも先行しています。

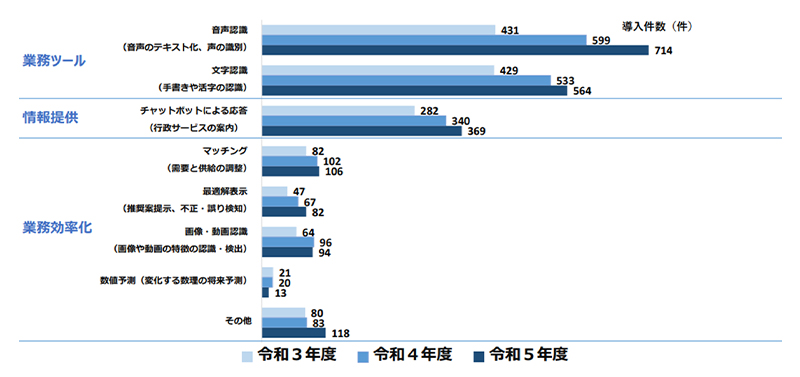

自治体でのAI導入は進んでいるものの、導入している技術や導入先の業務には違いがあります。先にご紹介した総務省の資料によると、自治体では音声認識と文字認識の技術が特に導入数が多い状況となっています。これらの技術は導入により得られる便益をイメージしやすいだけでなく、著作権などのリスクにさらされにくいため、導入が進んでいると考えられます。

AIを活用した問い合わせ窓口の自動化も進んでいます。先述の導入先業務の調査結果によると、「チャットボットによる応答(行政サービスの案内)」は、先に紹介した「音声認識」や「文字認識」に次ぐ導入率となっており、年々導入した自治体は増えています。

AIが住民の質問に迅速かつ適切に対応してくれるため、市民サービスの向上につながっているだけでなく、これまで窓口対応にかかっていた人件費を削減したり、職員の業務負荷軽減につながったりしています。

ここまで「音声認識」「文字認識」「行政サービス案内」など、自治体で導入が進んでいるAI技術の種類を説明してきました。ここでは、具体的にどのような業務にAIが導入されて、業務改善につながっているのか、詳しくご紹介します。

自治体で音声認識の活用事例として、議事録作成が挙げられます。業務上の会議の議事録だけでなく、議会の議事録を作成する場面でも活用されています。AIによる音声認識は年々精度が向上しており、これまでは人の手で訂正に時間がかかっていましたが、徐々に訂正にかかる労力も小さくなっています。

AI技術を活用し、経費精算書類の文字を自動で読み込むことで、職員の業務負担が軽減されています。具体例として、OCR(Optical Character Recognition)技術を利用して、書類の画像データから文字を抽出し、自動で文字化してくれます。これにより、データ入力にかける時間の削減が期待でき、職員がより重要な業務に集中することが可能となります。

対話型AI、たとえばチャットボットや会話型アプリケーションに、住民からの問い合わせ対応する役割を担わせます。これによって、住民は行政窓口にわざわざ訪れたり、電話がつながるのを待ったりする必要がなくなります。

自治体側にとっては、職員の業務負荷を軽減して、本来やるべき業務に集中させられるため、業務効率が大幅に向上します。また問い合わせ対応に経験豊富な職員の退職や異動により対応品質が低下することを防いだり、引き継ぎにかかる時間やコストを削減したりできます。

AI技術を利用した法令や条例の照会システムは、住民や職員が迅速かつ正確にルールを把握する手助けとなります。たとえば、検索機能を備えたシステムを導入すれば、関連法令や条例を瞬時に検索します。ただ検索するだけでなく、検索者の目的や主旨を踏まえて該当する条文などを紹介してくれるため、ルールの確認作業の効率が向上し、業務効率化が図れます。

公営住宅や公営保育所の選考・審査業務も、AI技術の導入により効率化が図られている分野です。具体的には、必要書類の内容を自動チェックするAIシステムの利用が挙げられます。

これまでは審査員が応募書類を1枚ずつ確認して、審査基準への合致を確認していました。しかし、PDF化した書類をAIに読み込ませるだけで、文字を認識し、事前に学習させた審査基準への合致を確認してくれます。

こうした初期的な審査を活用することで、審査員の負担を大幅に軽減することにつながっています。結果として、審査にかかる時間の短縮や公平性の確保が見込まれます。

AI導入が遅れる主な要因は、予算や人材不足、既存システムの変更に対する抵抗感などさまざまです。これらの要因を克服することで、自治体におけるAI活用がさらに進展することが期待されます。

現在、AI導入は社会的なトレンドとなっているものの、具体的な利用シーンや、期待できる効果がイメージしきれていないことが多く、導入スピードを遅らせる要因となっています。AI導入が目的となり、「AIで何を実現したいのか」が明確になっていないことがあるのです。

実際には、AIを活用することで業務改善や生産性向上、行政サービス品質の向上が可能ですが、数字ベースで、得られる便益を説明できることが重要です。そのためには、実際の利用シーンを明確にしなければいけません。具体的な効果をイメージし、業務改善や生産性向上、行政サービス品質の向上といった点を明確にすることが求められています。

AI導入にあたり、費用対効果が明確でないことも導入が進まない理由の1つです。予算を確保するためには、削減できる人件費や、業務品質が劣化しないことを数字で示すことが必要となります。また、システムベンダーなどの企業との連携を通じて、最適なAI技術を選定し、実際の効果を検証する実証実験が必要になるケースもあります。

たとえばAIツール導入にかかるコストを試算し、一方で業務にかかる時間の削減量から人件費の削減額を試算するなど、費用対効果を自ら試算し、議会をはじめとする決裁権をもつ機関に説明することが求められるでしょう。

自治体内にはさまざまな年齢層の職員がおり、AIツールへの理解度や共感度は異なります。そのため、AI導入について共感を得ることが困難な場合があります。

こうした状況を克服するためには、具体的な事例や利益を説明し、職員全員がAI導入の意義や効果を理解できるよう働きかけることが重要です。また職員向けにITに関する研修や勉強会などを行い、AI技術の知識を広めることも考えられます。

重要なのは、職員の中での情報格差をなくすことです。現在AIが必要となっている理由や、導入で得られるメリットなど、しっかり共通認識をもつようにしましょう。

ここまでAI導入により実現できていることや、導入における課題をご紹介しました。よりDXを促進していくために、具体的に何をやるべきなのか、詳しくご紹介します。

総務省は情報通信白書令和6年度版で、生成AIによる著作権等に関するリスクについて説明しています。すでに米国ではAIに関連する関連訴訟も起きており、被告側が賠償に応じた事例や、ニュースメディアの中には生成AIで作ったコンテンツを使わない方針を示した事例が出ています。

日本では「AI時代の知的財産権検討会」が議論を重ねており、2024年5月に「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」が公開されました。しかし法的にグレーゾーンの部分はまだ存在しているのも事実です。

まずはリスクの内容やグレーゾーンについて正確な知識を得ましょう。そういった正しい知識がなければ、「なんとなく危なそう」で業務効率化の機会を逸してしまいます。対応方針を決定する際には、リスクを正確に認識し、法的問題を避けつつ、生成AIを活用した業務効率化を実現することが重要です。

AI導入の際には、どの業務分野で活用するかを決定することが重要です。効果的な活用ができる分野だけでなく、低リスクで効果を実感できる場面を選択することで、安全な導入が可能となります。また、具体的な目的や業務範囲を設定することで、より効果的なAI導入が実現できるでしょう。

たとえば、文字認識・音声認識・行政案内サービス(窓口業務の自動化)は、比較的低リスクで実現可能なAI技術です。

スモールスタートからAI導入を始めることで、住民だけでなく自治体職員もAIによる便益を感じやすくなります。最初から大規模な導入を目指すのではなく、まずは小規模なプロジェクトを通じて、AIの利便性を実感しましょう。最新技術に触れるうちに、AI導入によって実現できること、実現が難しいことを具体的に想像できるようになり、自分たちの自治体で必要とされている技術について、踏み込んだ議論がしやすくなるでしょう。

窓口業務へのAI導入は、住民と自治体職員の両者が、直接的にAIの便益を感じられる方法です。業務負荷が軽減された実感や、住民が不便を感じていないといったフィードバックを得ることで、AIに対する期待度を高めることにつながります。

エイジェックは対話型AIツール「そうだんAI-Te」の提供を通して、窓口業務の効率化をご支援しています。2025年2月からは神奈川県海老名市と、業務効率化による市民サービスの向上を目的として、「対話型生成 AI による庁舎案内」の実証実験を実施しました。実証実験では50代以上の利用者が半数以上を占め、50代以上の方にも抵抗なく使っていただけている結果を得ました。高齢の利用者が多い地方自治体でも「そうだんAI-Te」は人材不足の解消が充分に期待できることが分かりました。まずは第一ステップとして導入を検討されたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

AI が行政窓口を変える!海老名市とエイジェックの実証実験がスタート

https://www.agekke.co.jp/16184/

海老名市:市長定例記者会見資料

市の窓口業務で「対話型生成 AI」を活用した実証実験を開始

~市民のサービスの革新と業務効率化を目指して~

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/611/shiryo1.pdf

また、AIに関する最新情報やビジネスシーンでの活用方法についてより詳しい知見を広げたい方は、体系化された研修に参加してみてはいかがでしょうか。エイジェックグループの専門法人である一般社団法人全日本教育研究会(ANES)は、法人単位での専門研修をご提供しています。ご興味がある方は、ぜひこちらをご覧ください。

「生成AI研修」~生成AIリテラシーとビジネス~

https://training.anes.or.jp/course/digital/659/